提供:山斑 怜

提供:緋雨 潤

提供:カジサワアツシ

提供:緋雨 潤

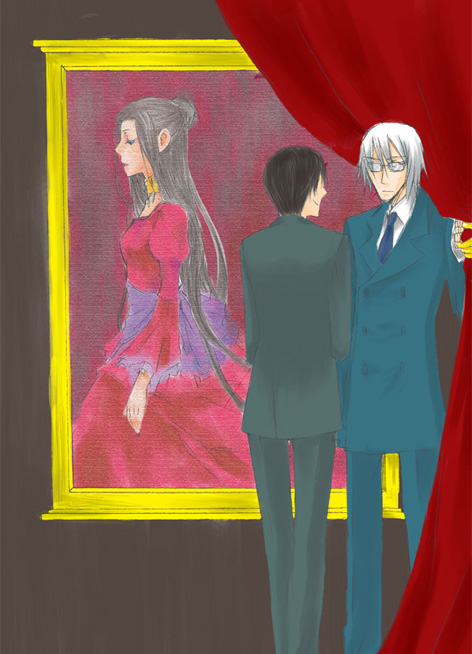

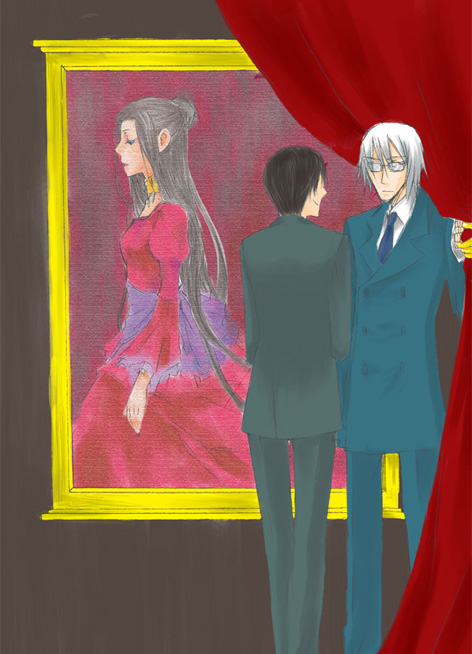

【改題:Laura-ラウラの肖像】 1912年。 世間はタイタニック号の沈没事故について日々劇的に、そして扇情的に書き立てたられるマスコミの記事に釘付けだった。 だがそれと同時に、ここイタリア・フィレンツェでは芸能関係のゴシップ誌が毎日のようにある女優を取り上げていた。 その女優の名は「ラウラ」。 マスコミの曰くところ、そのソプラノの声は天使の如く、そしてその神々しいまでの優美な仕草は月の女神ルーナさえも恐れをなして顔を隠し、舞台の上で光り輝く程の美貌は美の女神ヴィーナスをも凌ぐほどだという。 もともと「ラウラ」の属する我が劇団はイギリスで生まれた数多くある小劇団の一つに過ぎなかった。 だが上演される芝居はいずれも評判は高く、固定ファンも多くついた事から次第にその名が轟くようになり、最終的には芸術の都フィレンツェの大貴族の目に偶然にも止まるという栄光に預かり、誘致を受け、一旗挙げる意味でも思い切って拠点を移すことになった。 そう、初めは実力はあっても弱小な一劇団に巡ってきた天からの恵みであった。 だがその恵みは一時の幸運に終わらず、今ではこのように歴史ある大劇場での公演を毎月のように行うまでになったのである。 その立役者は言わずと知れた「ラウラ」だった。 ここイタリアではほぼ無名だった我が劇団が最初の公演を行った際、第ニ幕での「ラウラ」のアリア独唱においてスタンディングオベーションがおきたことに端を発する。 「ラウラ」の透き通るような歌声と美しさ華麗さが類稀なるものだったのは誰もが認めるところであったが一つの舞台においてこの様なことは前代未聞であった。 そのときから「ラウラ」の伝説は始まった。 皆が彼女を見る為に大枚をはたいて最前列の席を陣取ることに白熱し。 貴族や富豪ともなれば特別席を挙って買い占めた。 「ラウラ」から舞台挨拶時に運良くバラの花を手渡されたものは男女問わず感極まって勢い涙した。 既に今となっては脚本の内容や「ラウラ」の舞台上での役名などあってないに等しい。 観客はみな「ラウラ」を観に来ているのであって芝居の内容などどうでもいいのである、より多く「ラウラ」の独唱を拝聴し、彼女の姿を少しでも多く見たいが為に劇場に足を運び、その出番を今か今かと待ちわびる。 彼女の出番が少ない舞台など彼らにとっては非難の対象でしかなかった。 無論、彼女の出ない芝居など一見の価値すらない。 あるものは「ラウラ」に本気で恋焦がれ真摯な恋文を送って来さえする。 だが「ラウラ」は舞台の上にしか存在しない。 最初はほんの悪戯心だったといってもいい。 その私生活や素顔は全くの謎に包まれ、マスコミは飽きず懲りずに毎日のように「ラウラ」の正体についてあれこれと憶測を勝手気ままに書き立てた。 民衆もそれに付いて自分なりの解釈を主張し、またある者は「ラウラ」は本当に現世の者ではないのだと信じた。 中には「ラウラは白痴であり命じられた歌や動きはこなせても一般生活に措いては何一つ出来ない」だとか「ラウラは実はさる大貴族の囲われ者で私生活での外出等一切を禁じられている」だとか、果ては「ラウラは実は男なのだ」とまで、諸々様々な憶測が飛び交い、それが一層「ラウラ」の神秘性を盛りたて、ファンは日増しに増えて行った。 だた最後の説だけはあまり支持されていないようだったのが皮肉と言えば皮肉だ。 「…馬鹿馬鹿しい」 彼はそう言って一瞥したゴシップ誌を忌々しげに床に投げ捨てる。 「だがそれだけ人々の関心がラウラに向いているということだ、間違いなくお前の実力ではあるんだからそう邪険にしたものじゃない」 と私は彼をなだめる。 だが正直に告白すれば、元々私の脚本が認められてここイタリアにまで来れたのだから、この現象は誰にとっても不本意以外の何者でもない。 そして、こと彼にしてみれば「ラウラ」として、つまり女優として舞台に立つ以外には最早俳優としての道はないのであるから、その憤りは分らなくもない。 だがこれは誰にも予想が出来なかったことだ。 彼が女優「ラウラ」として此れほどまでに人気を博するとは想像だにしなかったことだし。 いまや私が「ラウラ」の為だけに脚本を書いていればマスコミに「ラウラ以外にあの劇団には一切の見所はない」と酷評を書き立てられるのも無理はなかった。 劇団設立当時から私の脚本に惚れ込んで付いてきてくれた彼が私を心から師と仰いでいるのは判りすぎていたし、 だからこそ今の「ラウラ」の不本意な人気に不満を覚えるのはある意味当然のことなのかもしれなかった。 「ラウラ」が一女優として人気を集めだした頃から毎日のように恋文を送ってくるある男がいた。 最初は彼も自分の演技が認められた証として喜んでその恋文を、「ラウラ」の正体を知る創立以来のメンバーに見せては満足げに皆と笑っていたものであったが、その恋文の内容が真摯にそして濃やかになるにつれ次第に彼もそれを見せびらかすことは少なくなって行った。 それは日を追うごとに愈々持って重く情熱を増し、彼女に焦がれるあまり、その美しい笑顔をただ一度独占し、その手に接吻を赦してくれるのであれば自分は地獄に落ちても構わない、とまで思い詰めたものになっていった。 いつの場合も彼はそれに目を通していたが、もう今では誰にそれを見せるでもなく、一度読んでは黙ってこれまでに寄せられた数限りない「ラウラ」へのファンレターと共に仕舞いこんでしまうのだ。 罪悪感を感じるのだろう。 誰とも知らぬ男ではあるがこれほどまでに「ラウラ」を想い、患いつくほどに思い詰めて手紙の上でさえ明らかな衰弱を見せるほど彼女に恋焦がれている人物がいると知れば「ラウラ」が実は自分が演じている架空の女性であることに罪の意識を感じてもおかしくはない。 元はといえばロンドンからはるばるこの芸術の都フィレンツェにやって来たところから始まった。 私が自信を持って名作と言える脚本を書き上げた時、「ラウラ」は生まれた。 最初は芸術に煩いと自称するフィレンツェの人々を論う意味で、彼に「ラウラ」という架空の女優を演じさせたことに始まる。 彼はイギリスではそれなりに名の知られた俳優でありファンも多かった。 だがここでは我々は全くの無名だ、だから何度か舞台の上で女優から男優への見事な転身を売り物にしたことのある彼に、完全な女優として舞台に立たせて見ることを思いついたのである。 もしもこの舞台が成功し、女優だと信じ込んで絶賛する者達に、いずれ「実は男でした」と公表すればどんな顔をするだろう。 したり顔で芸術を語る連中をまんまと騙しおおせたらどれほど愉快であろう。 そんな誰ともなしに言い出した些細な悪戯心が発端だった、彼の役者としての実力は劇団員の誰もが認めていたし、いざとなれば「ほんのジョークのつもりだった」で済むことだと皆思っていた。 例え失敗してもどのみちイギリスくんだりから来た無名の劇団だ、駄目で元々だったのだから勢いそんな運びになったのだろう。 だが気が付けば「ラウラ」は完全に実在の女優となり、いまさら真実を公表できないところまで来てしまっていた。 こと化粧品メーカーは挙って我が劇団のスポンサーに名乗りを上げた。 彼女がこの地で初舞台を踏んでより10年、衰えるどころか日々凄味を増してゆく美しさ。 その「ラウラ」が使っている化粧品とあれば世の女性たちは彼女の美貌に少しでもあやかりたくてそのメーカーの化粧品を買い占めた。 そして街中に張り出される「ラウラ」のポスターは尽く盗まれた。 ―ラウラ― その白々しい名前に不審を覚えるものは誰もいなかったのだろうか? 「ラウラ」の人気は最早留まることを知らず、老若男女の全てを魅了した。 あるときには「ラウラ」の独唱シーンで突然舞台に上がりこんできた男がいた、そのときは劇団員や警備員によって素早く取り押さえられ、「ラウラ」は一目散に舞台袖に引っ込んでことなきを得た。 無論、こんなことがあっては芝居を続けることなど出来ず、仕方なく観客に詫びながら料金を返しお引取り願うことになってしまった。 だが観客の怒りは舞台を中断した我々にではなく、神聖な「ラウラ」を穢そうとしたその男に集中した。 我々劇団の裏方や警備員はこの男を怒りに満ちた観客から逃れさせることに渾身を注がねばならなかった。 まったく、おかしな事態であった。 「ラウラ」の美しい歌声と姿を見ることを日々待ち望んだのにそれを愚かな一人のファンによって妨げられた。 その怒りがいかほどの物であったかは想像でしかないが。 その男が警察で語ったところによると、 「舞台の上のラウラと現実の自分のいる世界を隔てる境を越えて少しでも近付きたかった、彼女の為なら命を賭しても構わなかった」 とのことだ。 またあるときは舞台の千秋楽を迎えたある日、いつものように超満員だった客席に、「ラウラ」がバラの花を最前列の一人一人に手渡していたときにそれは起きた。 一人の熱狂的な観客が差し出されたバラの花ごと彼女の手を引っ張って舞台から引き摺り下ろそうとしたのだ。 幸いにもそのとき「ラウラ」の舞台衣装だった金糸の縫いこまれた美しい手袋を抜き取られただけで「ラウラ」はなんとか舞台から落とされずにすんだのだ。 その後のファンによる、この男の愚行に対するリンチは手酷いものだったと聞いた。 それ以来、「ラウラ」は何があっても観客の手の届く位置まで出てこなくなった。 誰かが無理に「ラウラ」に手を伸ばそうとすればその分だけ彼女は遠ざかってしまう。 そう言った事件が起こるたび、返って「ラウラ」の存在を尊く崇高なものにしてこそ、評判が落ちることはなかったのである。 「ラウラ」は豪奢な衣装を身に纏い、今日も舞台で人々を魅了する。 だがある者は言う。 ミロのビーナスが美しいのは豪華な衣装を身に纏っているからか? 答えは否である。 むしろ彼女はほとんど「衣装」など身に纏っていないに等しい、だがその美しさはどれほどの言葉を尽くしても完全に言い表せるものではない。 つまり公演毎に華美になる「ラウラ」の衣装を批判しているのだ。 ならば「ラウラ」に一糸纏わぬ裸体で舞台に上がれと言うのだろうか? 土台無理な話である。 彼は冗談めかして笑う「そんなことをしたらお客さんが悲鳴を上げて卒倒しちゃいますよね」と。 スポンサーは、今や化粧品メーカーに留まらず服飾関係やあらゆる分野に広がっている。 「ラウラ」に提供される衣装の全てはスポンサーである数多くのドレスメーカーから贈られたものだ。 従ってより競争は激しくなり「ラウラ」の舞台衣装が日々派手になるのも道理であった。 次第に社会現象になってゆく「ラウラ」。 何故、ここまで彼女が人々を魅了するのか。 その理由は恐らくごく単純なことだろう、それは「ラウラ」が本当の女性ではないからだ。 「ラウラ」の全ては男が理想とする女性らしい優美な仕草や出で立ちから生まれた。 最も「女性らしさ」をかそなえた「ラウラ」が人々の目により美しく映るのは当然だったろう。 「ラウラ」が舞台で着た衣装と同じ生地を使ったドレスは瞬く間に売れた。 「ラウラ」をイメージして作られた香水を女性という女性が買い求め同じ香りを纏った。 「ラウラ」がしていた髪形は公演の翌日には町中に溢れた。 よくも飽きないものである。 今や「ラウラ」はすべての流行の広告塔であった。 しかし、この現象は我が劇団にとって何ひとつ恩恵をもたらさなかった。 それは確かに多くのスポンサーが付き、名が売れ、舞台装置や衣装にかけられる金にはまったく不自由しなかったのではあるが。 常に主役は「ラウラ」であり、他の劇団員たちは端役でしかなく、どんなに実力があってもスポットライトが当たることは決してない。 私の脚本は常に「ラウラ」の為だけに書かざるを得なかった、どれほど自由を求めても世間がそれを許さない。 そして「ラウラ」を演じる彼もまた「ラウラ」であり続ける以外に何一つ価値がなくなってしまった、生地の彼として、俳優として舞台に上がることなど二度と出来なくなったのだから。 次第に「ラウラ」本人が「ラウラ」を疎んじるようになった。 時として「もうラウラにはなりたくない」と零すこともあった、私とて「ラウラ」のためだけに内容の無い脚本を書き続けるのは非常な苦痛であった。 最初はほんの冗談のつもりだった、だがこうなった全ては我ら全員の身から出た錆だ。 誰を恨めば良いと言うのか。 やがて彼は意を決した。 「ラウラ」の引退である。 もちろんそれがこの劇団にとってどのようなダメージになるか判りきったことだ。 「ラウラ」のいない我が劇団の舞台に誰が足を運んでくれるというのか。 「ラウラ」の為に書かれなかった私の脚本など今更誰が興味を示すのか。 つまり「ラウラ」の引退はこの劇団の解散に直結していた。 それを劇団員に彼が打ち明けた時、誰一人反対するものはいなかった。 皆、今の状況に甘んじているわけではなかったのだ。 彼はイギリスに帰り、一からやり直したいと言った。 多くのものが自分もそうしたいと同意した。 元々は皆、無名であってもしっかりとした実力を持った役者たちだった、彼らの出世のチャンスを尽く潰したのは他ならぬ、わが劇団の名を一躍有名に押し上げた「ラウラ」だった。 世間とは真反対に我々にとっての「ラウラ」は疫病神でしかなかったのだ。 私とて、かつては自分の創作した脚本には絶対の自信があったはずなのに最早そうしたものが創れるかどうかさえ判らない。 だが、私ももう「ラウラ」から離れて、もう一度自分の実力だけで腕試しをしたかった。 それはこの地に留まるのであれば果てしなく難しい課題となるだろう、 だが私は彼らのようにイギリスに帰ることは選択しなかった。 ある種の意地だ。 彼は「貴方らしいですね」と言って笑った。 そうしてついに「ラウラ」の引退が世間に発表された。 そこでも当然のように大騒ぎとなった、人気絶頂の今に何故?と。 マスコミはこの騒動にあらゆる疑惑を作り上げてはまことしやかに次々と打ち出した。 世間からは断固として反対する声と悲嘆の声が上がった。 劇団にはとんでもない量のファンからの手紙が届いた、いずれも「ラウラ」の引退を引き止める内容であった。 中には彼女が舞台を降りるならそれと同時に自らも命を絶つといった脅しめいたものもあれば、 永久に我の前から姿を消してしまうのならいっそ我と共に死んで欲しいといった物騒なものまで。 だがもう我々の決心は揺るがなかった。 今、「ラウラ」が世間から姿を消せば、彼女は永遠に伝説となるだろう。 或いはすぐに忘れ去られ第二の「ラウラ」が現れるのかもしれない。 それでいいのだ。 「ラウラ」は初めから架空の存在であったのだし、舞台の上でしか生きられぬ儚いものであったのだから。 そして最後の舞台の千秋楽。 これまでも警備を強化してファンの間に起こるかもしれない騒動に備えていたのだが、千秋楽となればもっとも過敏にならざるを得なかった。 「ラウラ」自身が、もう二度と舞台には上らないと宣言したのだからあれほどまでに世間を魅了したこの美しい女優の姿を見られるのは本当にこれが最後となる。 彼女を愛した人々の心境はいかなるものであっただろうか。 だが最後の舞台を踏んだ彼女の、いつもは人形のようなその瞳に、これまで見た事の無いある種の決意を見出した観客たちは押し黙るしかなく、その姿をしっかりとこの目に焼き付けようとただただ真剣に彼女の一挙一動を見守った。 そして芝居が終り、「ラウラ」が頭を下げたと同時に会場からは割れるような拍手が起こった。 幕が降りても拍手はいつまでも止むことは無く、中には「ラウラ」の名を泣きながら呼ぶものもあったが二度と彼女は姿を現さなかった。 このとき「ラウラ」は永遠にその存在を消したのだった。 あれからまた時は流れた。 私は変わらずこの地で脚本を書き続けている。 最初こそ見向きもされなかったが「ラウラ」の存在が遠くなるにつれ次第に認められるようになった。 イギリスに帰った彼からもたまに便りが来る。 向こうで心機一転やり直した彼もまたそれなりに順調な日々を送っているとのことだった。 だが未だに最後の公演を行ったかの劇場には「ラウラ」の肖像画が大きく正面に飾られている。 そして以来、その一挙一動で世間を大きく動かした彼女のような女優は現われることは無かった。 「ラウラ」とは。 14世紀のイタリアの詩人、フランチェスコ・ペトラルカの生涯の恋人の名だ。 もちろん我らの「ラウラ」の名もそこから取ったものだった。 だがその実、詩人の恋人でありその美しさをあらゆる言葉を尽くして褒め称えた「ラウラ」が実在の人物であったのかどうか判っていない。 或いは「ラウラ」という名前は恋人達の総称であり、一個人の名ではないとする説もある。 また現実に詩人の生きた時代に彼の側にいた何人もの「ラウラ」の存在も認められている。 だが結局のところ「ラウラ」は美しい女性の象徴たる呼称であり、我らの「ラウラ」にも全く相応しい名前だったと今にして思う。 今でも、時々伝説となった女優「ラウラ」の名前をふと耳にすることがある。 まさに彼女は舞台の上の女神であり、このようにして姿を消して名声を残したことはその名において最も相応しかったのかもしれない。 終 そっとぶっちゃけると「ラウラ」を演じた俳優ってのは佐藤さんで脚本家ってのは蛙男さんです。よ。都合上イギリス人にしてるけど。 |

ラウラの肖像画展示

増え次第随時UP予定

なお敬称は省略させていただきます

提供:山斑 怜

提供:緋雨 潤

提供:カジサワアツシ

提供:緋雨 潤

【おまけの小文】

ラウラ-ある劇場の雑役夫の話

ラウラ-酒場にて

ラウラ-月桂樹

ラウラ-影の女